在银川市公安局兴庆区分局政工室的办公室里,民警张乐楠的工位上放着她的采访笔记本,这是她四年公安宣传工作的“宝藏”,里面记着刘全民、袁芳、哈红霞及许多默默扎根一线的基层警务人员的日常。这位新闻学硕士虽然没上过一线战场,却用一支笔、一双善于发现的眼睛,把警营里“一群人的守护”,写成了一篇篇直抵人心的文字,成为幕后最温暖的“服务先锋”。

2022年的冬天,张乐楠和同事跟着特警大队的车跑了半个月。凌晨五点的银川东收费站,雪粒打在脸上,她看见刘全民给货车司机递饭,“跑长途的都不容易,热乎的能暖一暖身子。”这个画面,她立刻记在笔记本上。后来整理素材时,她又找到刘全民和特警队员定期看望的敬老院,他们陪老人聊天,帮忙修水管、换灯泡,有时特警队员还会表演队列操,老人们坐在台阶上看,笑得眼睛都眯成了缝。

这些没出现在工作汇报里的细节,成了她撰写刘全民故事的核心——没有“爱民模范”的标签,只有一个民警的工作日常。可就是这样的日常,让读者看完留言:“原来‘爱民模范’的好,都藏在这些细枝末节里。”

笔记本里,还夹着一张录音纸条,是袁芳在“石榴籽”警务室调解纠纷的片段。马先生和李女士因噪声问题吵得面红耳赤,袁芳没急着讲法条,而是倒杯热茶:“马哥,你家娃半夜练琴,楼下李姐要照顾生病的老人;李姐,马哥娃要考艺术学校,也不容易——咱们各让一步,娃练琴错开休息时间,咋样?”张乐楠把“背对背+面对面”的调解机制写进文稿里。后来这篇记录袁芳调解日常的文字,陪着袁芳拿到了“最美基层民警”的荣誉,社区居民说:“这就是我们认识的袁警官,解决问题不偏不倚,让人服气。”

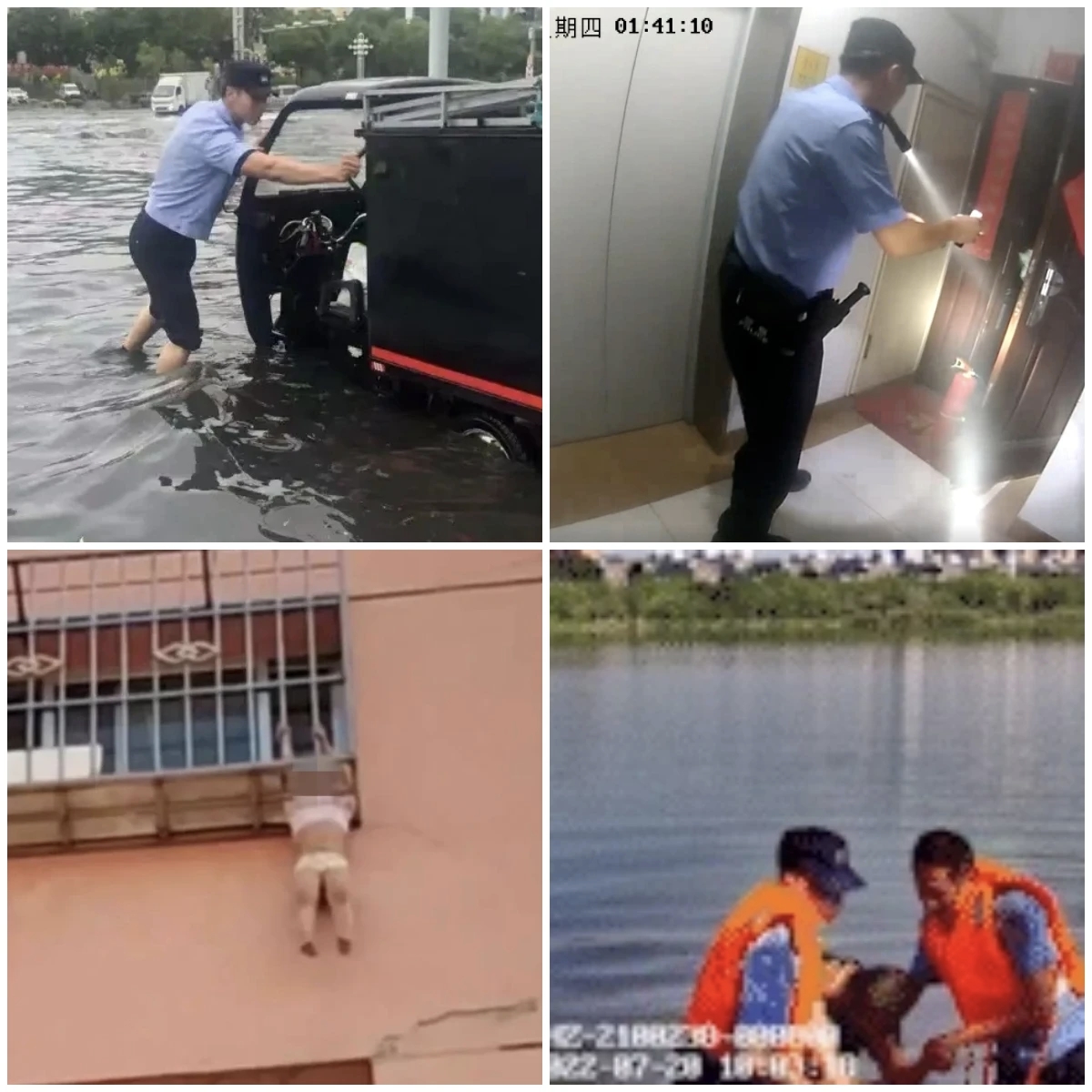

这样的故事,在她的笔记本里还有很多。“新警成长记”专栏里,她写过民警吴鹏——暴雨天冲进积水,推着熄火的电动三轮车走了两百多米,浑身湿透也没歇脚;“双百”选树里,她记过民警李嘉琪——在充电宝起火时,叼着手电筒冲进烟雾,用灭火器快速扑灭火焰;“兴庆先锋”里,她写过辅警吴强——见4岁的孩子悬在5楼窗外,20秒冲上楼紧紧拽住孩子化解险情。这些名字虽然没那么响亮,却都在她的笔下有了温度:“不是我写得好,是他们的坚守本身就动人。”

2025年全市公安宣传比武时她选了个“小角色”——苏银产业园分局的辅警哈红霞。有人劝她“选个典型人物更容易拿分”。她却摇摇头:“哈红霞的故事才是大多数基层宣传者的日常。”她没写轰轰烈烈的成绩,只写哈红霞揣着皱巴巴的反馈单,上面记着“张阿姨说术语听不懂”;写她对着空椅子练习反诈宣讲,一会儿模仿骗子的“甜言蜜语”,一会儿学老人上当后的懊悔;她把“国家反诈中心APP”比作“手机壳”,“给手机装壳防摔,给‘钱袋子’装APP防骗”。最终这篇《灯下备赛路:哈红霞的反诈“心”功课》拿到新闻作品类个人第一名。评委说:“从一个人的小事里,看到了所有基层反诈人的坚守。”

四年间,1400多篇稿件里,有大案要案的进展,有便民政策的解读,但更多的,是这些“小人物”的“小故事”。1200余次区内外媒体的刊发,不是因为她的文笔有多华丽,而是因为每个字都带着真实——是刘全民递上的热饭,是袁芳警务室的热茶,是哈红霞改了又改的讲稿,是更多民警、辅警藏在日常里的守护。

有次基层民警拿着她写的稿来找她:“没想到我每天干的这些‘小事’,你都记着。”张乐楠指着办公桌上的笔记本说:“这些都不是‘小事’,是大家一起守护平安的证据。”她始终觉得,自己不过是个“记录者”——把刘全民们的热、袁芳们的暖、哈红霞们的韧,还有更多没被写进稿子里的坚守,变成能被看见的文字。这些文字凑在一起,就是兴庆公安最坚实的“平安拼图”,是一群人用平凡筑起的不平凡的守护。(宁夏新闻网记者 胡俊 图片由警方提供)